ニュース News

「Tech_PCB」の記事

技術に関するよくある質問への回答(FAQ)

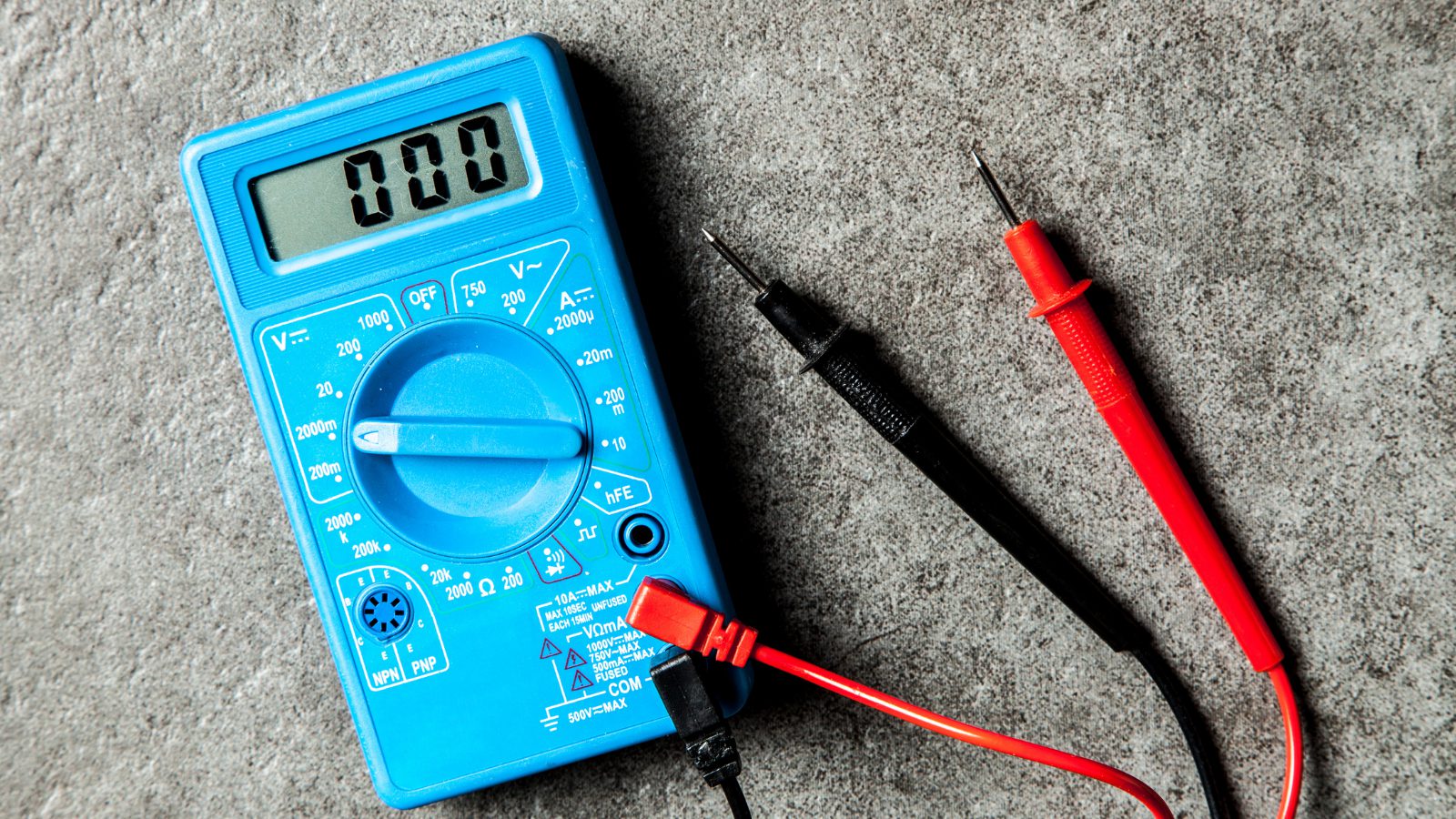

弊社社長清水がXに、技術に関するよくある質問への回答(FAQ)を投稿しました。 こちらの内容について、改めてご紹介したいと思います。 そもそもどういう技術? 基材に銅ナノ粒子インクをインクジェット印刷したあと、乾燥・焼結し、めっきで銅膜を成長させることで、配線を形成する技術です。それにより、既存のPCB製造の標準技術であるサブトラクティブ法(銅箔の不要な部分をエッチングする方法)に比べて、大幅に省材料化が可能となります。 ▶ 金属インクジェット印刷技術で、製品性能は変わらず環境負荷を大幅に削減 印刷って昔からあるよね?例えばスクリーン印刷配線や回路3Dプリンターとの違いは? その通りで、印刷配線自体は昔からあります。(「銀ペースト スクリーン印刷」などで検索するとたくさんでてきます。) 最大の違いは、通常の印刷配線が印刷のみで配線を形成するのに対して、弊社技術は印刷とめっきを組み合わせたハイブリッド法だという点です。それによる最大の違いは抵抗値(電気の通りにくさ)です。次の項目でも記載しますが、印刷だけで通常の配線と同等の体積抵抗率を実現することは不可能です。そのため、これまでの印刷配...

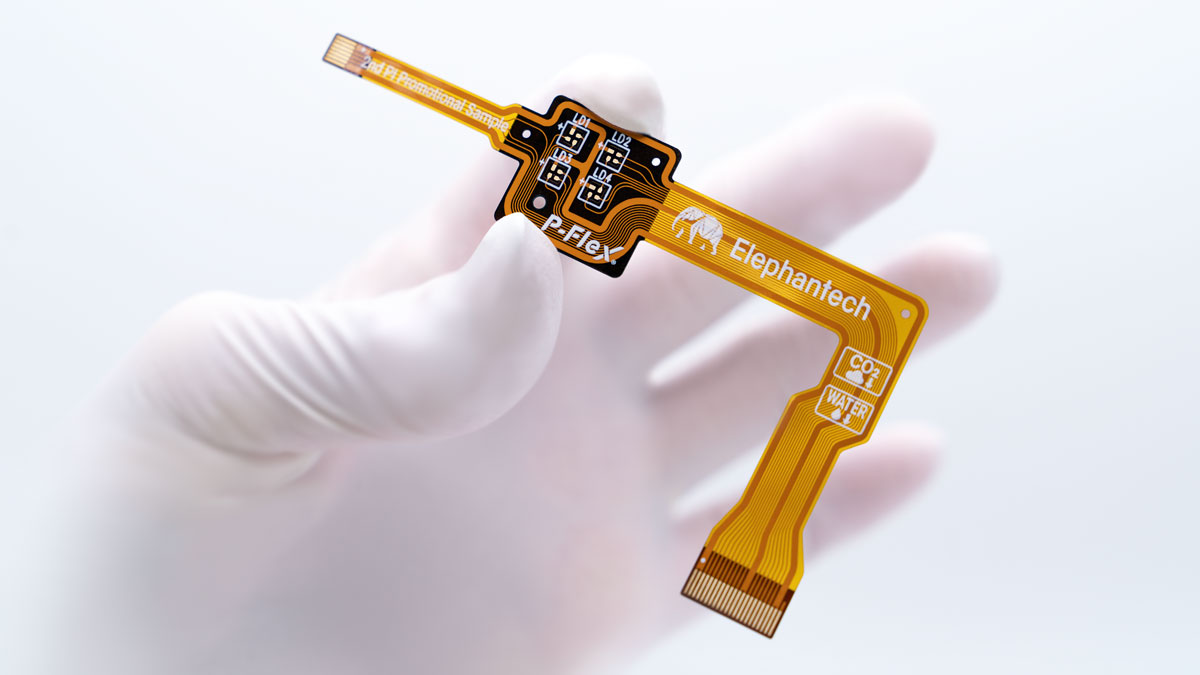

【P-Flex® を使うメリット】フレキシブル基板でMEMSマイクの周波数特性をあげる

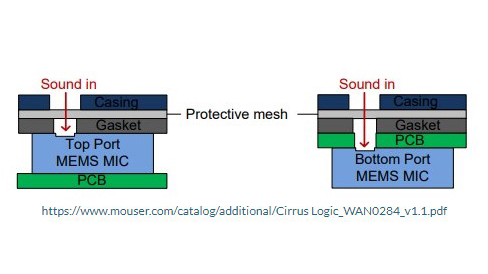

MEMSマイクにP-Flex®を活用するメリットについて MEMSマイクは小型で大量生産に向いていることからスマートフォンを始め各種機器に採用されています。その形状の多くは表面実装タイプでPCBに実装されます。 トップポート型とボトムポート型 MEMSマイクには音を取り込むためにケースに小さな穴が開けられています。トップカバー側に穴がある場合はトップポート型、PCB側にある場合はボトムポート型と呼ばれています。こちらの図はCirrus Logic社のアプリケーションレポートに掲載されているMEMSマイクの断面図です。(左:トップポート型、右:ボトムポート型) https://www.mouser.com/catalog/additional/Cirrus Logic_WAN0284_v1.1.pdf 薄く形状自由度が高いP-Flex®を使う2つのメリット サウンドのパフォーマンスを最大化するためには音を取り込む部分のケース、ガスケット(*)、保護用メッシュ層の厚さを薄くすると良いとされています。ボトムポート型では基板越しに音を取り込むため、更にPCBの厚さも影響を及ぼします。サウンド入...

P-Flex® PIで柔軟性を持った特性インピーダンスコントロールFPCを作ってみました。

特性インピーダンスコントロールとは 基板上の信号線に高速信号が流れる際、インピーダンス(交流抵抗)が変化するところで反射が発生し、信号の波形が乱れます。それによって製品に誤作動が生じたり、そもそも動作しないなどのトラブルを引き起こす原因となります。 反射を発生させない為にはインピーダンスを一定に保つ必要があるのですが、一定に保つ事を特性インピーダンスコントロールと呼び、基板では配線幅と絶縁層の厚みのコントロールで制御しています。回路の出力インピーダンスと次へ受ける側の入力インピーダンスを一致させることにより、より効率的にロスなく信号伝送することができます。 通常の特性インピーダンスコントロールFPCは柔軟性に欠ける FPCで特性インピーダンスコントロールが必要な場合、MSL(マイクロストリップライン)と呼ばれる配線方法での計測、インピーダンスマッチングが主流になっております。 しかし、MSLではGND確保の為にベタの銅箔面積が大きくなる設計となり、一般的なFPCで使われる18µm or 35µmの銅箔をGNDとして使用しますと、FPCの柔軟性が損なわれるという課...

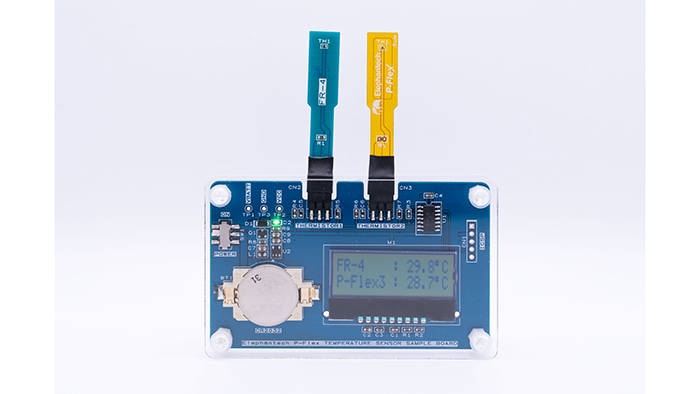

【P-Flex®を使うメリット】フレキシブル基板P-Flex®で温度センサーIC・サーミスタの熱応答時間を速める

温度センサー・サーミスタの熱応答時間を速めるメリット 温度センサーにおいて、熱応答性が高い(温度変化をより短時間で検知できる)ことは、温度変化をトリガーとして制御を行う機器にとって、その分早くコントロールできるため多くのメリットがあります。エアコンを例にとって考えてみるとイメージしやすいかもしれません。 ・使用エネルギーを少なくすることができ環境に優しい ・コスト(電気代)の削減に繋がる ・快適性が向上する 熱応答性(熱応答時間)を高めるために、サーマル・マス/ 熱容量に注目 ・温度センサーの熱応答速度は、センサーを取り巻く熱容量(材料が熱エネルギーを蓄える能力)が大きく影響する・センサーの周辺に熱容量の高いものがあると熱応答時間がかかる・高い熱容量を持つ材料の方が、熱容量が小さいものよりも温度変化に対する反応が遅くなる(例えば断熱材など) また、温度センサーの多くは表面実装PKGで供給されることが多いので、ICは基板に実装して使用する必要があります。実装するための基板は熱容量が小さいことが求められます。 フレキシブル基板を使うメリット (メリット1)薄いフレキシブル基板は、熱容量が小...

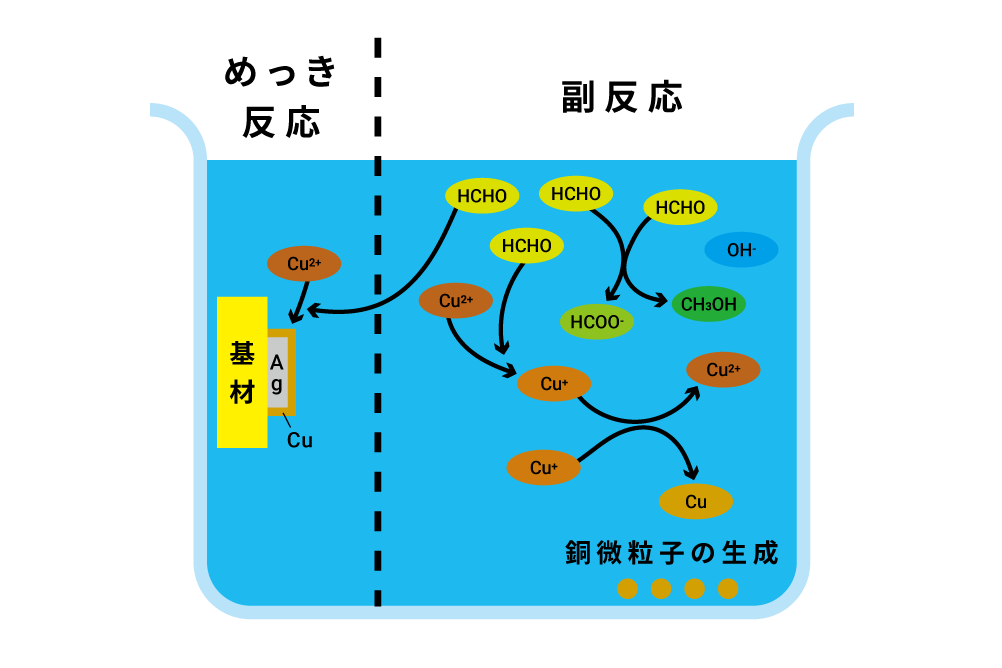

P-Flex® 製造における 無電解銅めっき について (2021/01/10更新)

なぜ無電解めっきか エレファンテックではピュアアディティブ®法を実現するための方法として銀インクをシードとして、その上から無電解銅めっきをする手法を採用しています。 一般に、銅めっきでよく利用されているのは電解銅めっきです。この手法は外部からの電力によって銅を還元する(Cu2+ → Cu)することで銅膜を形成するので、めっきの安定性に優れており幅広く利用されています。しかしながら、電解銅めっきではめっきしたいパターンを通電させる必要があるため、他の配線とは繋がっていない独立したパターンには通電することができずめっきが付かないため、利用することができません。 一方で、無電解銅めっきは浴中の化学物質(還元剤:ホルムアルデヒドが使用されることが多い)が銅を還元するため、通電できないパターン上にも銅膜を形成させることが出来ます。また、成長速度が還元反応の速度によって決まるので、還元剤が浴内にほぼ均一に分布しているとみなせる場合、膜厚のムラが出来にくいという利点もあり、フレキシブル基板をピュアアディティブ®法によって作成するのに最適な方法であるといえます。 実際、銀シード層パターン上に無電解銅め...

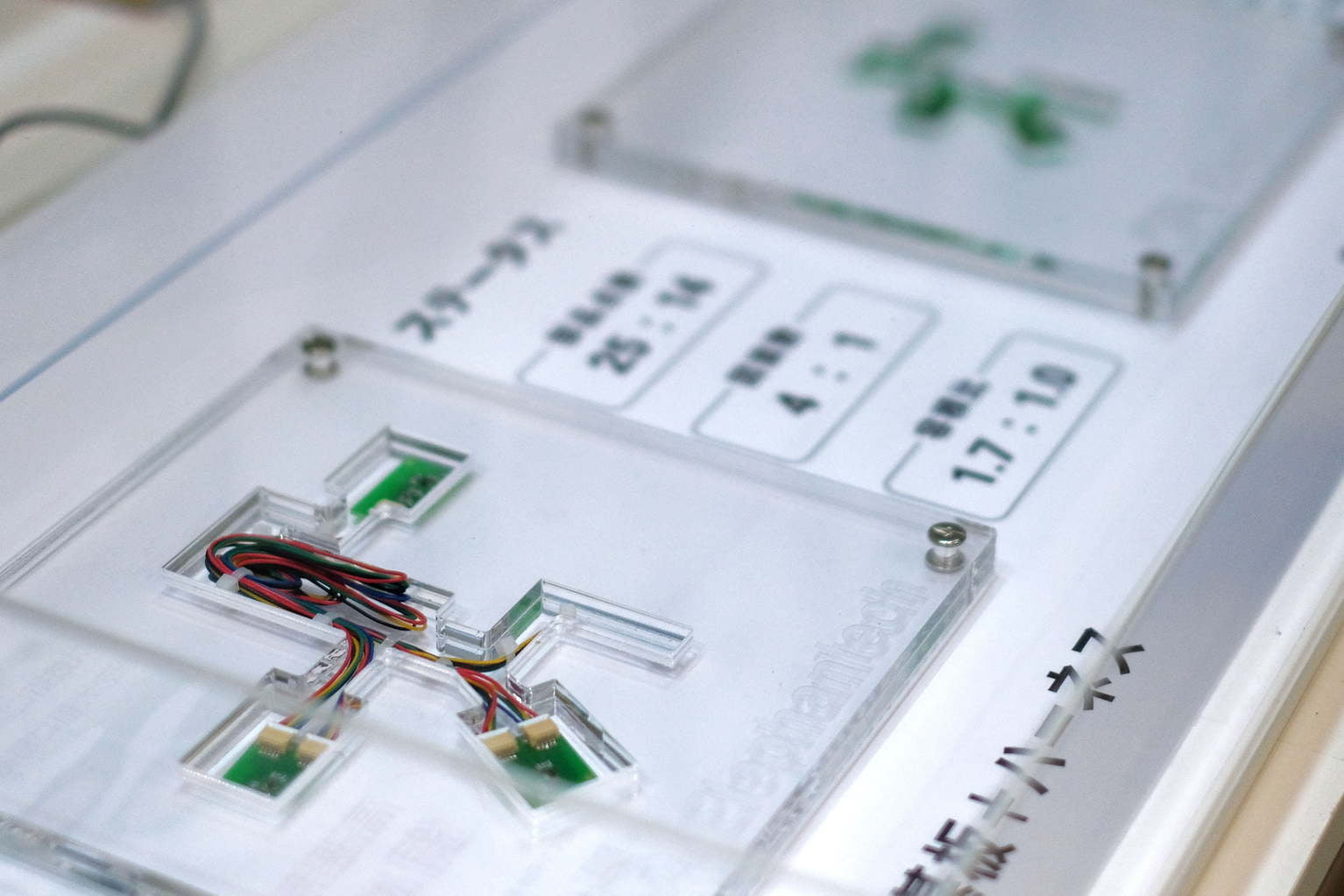

フレキシブル基板のセンサーモジュール化

フレキシブル基板のセンサーモジュール化は、ハーネス・基板一体設計で、管理コストや調達コストを抑えることができるだけでなく、不良の原因や誤配線を減らし信頼性向上を図ることができます。 例えば、同じものを「リジッド基板+ハーネス」と「FPCP-Flex® 」で作った場合を比較すると、見た目にも配線がシンプルになっているのがわかります。具体的には 重量低減 12g → 1g 図面低減 4枚 → 1枚 部品点数低減 25個 → 14個 センサーモジュール化したフレキシブル基板サンプル エレファンテックでは、実際に品質や基板設計イメージをご確認頂くために、センサーモジュール化したフレキシブル基板(FPC)を、ご紹介しています。 Molex社製0.8mmピッチ基板対基板コネクタ104249-0810でメインボードに接続する仕様に対応しています。 [実装内容] Vishay社製UVA&UVB光センサVEML6075とTexas Instruments社製温度センサTMP116をそれぞれI2Cバスで接続し、Molex社製0.8mmピッチ基板対基板コネクタ104249-0810でメイン...