ニュース News

第8回IoT/M2M展(西9-15)でお待ちしています。

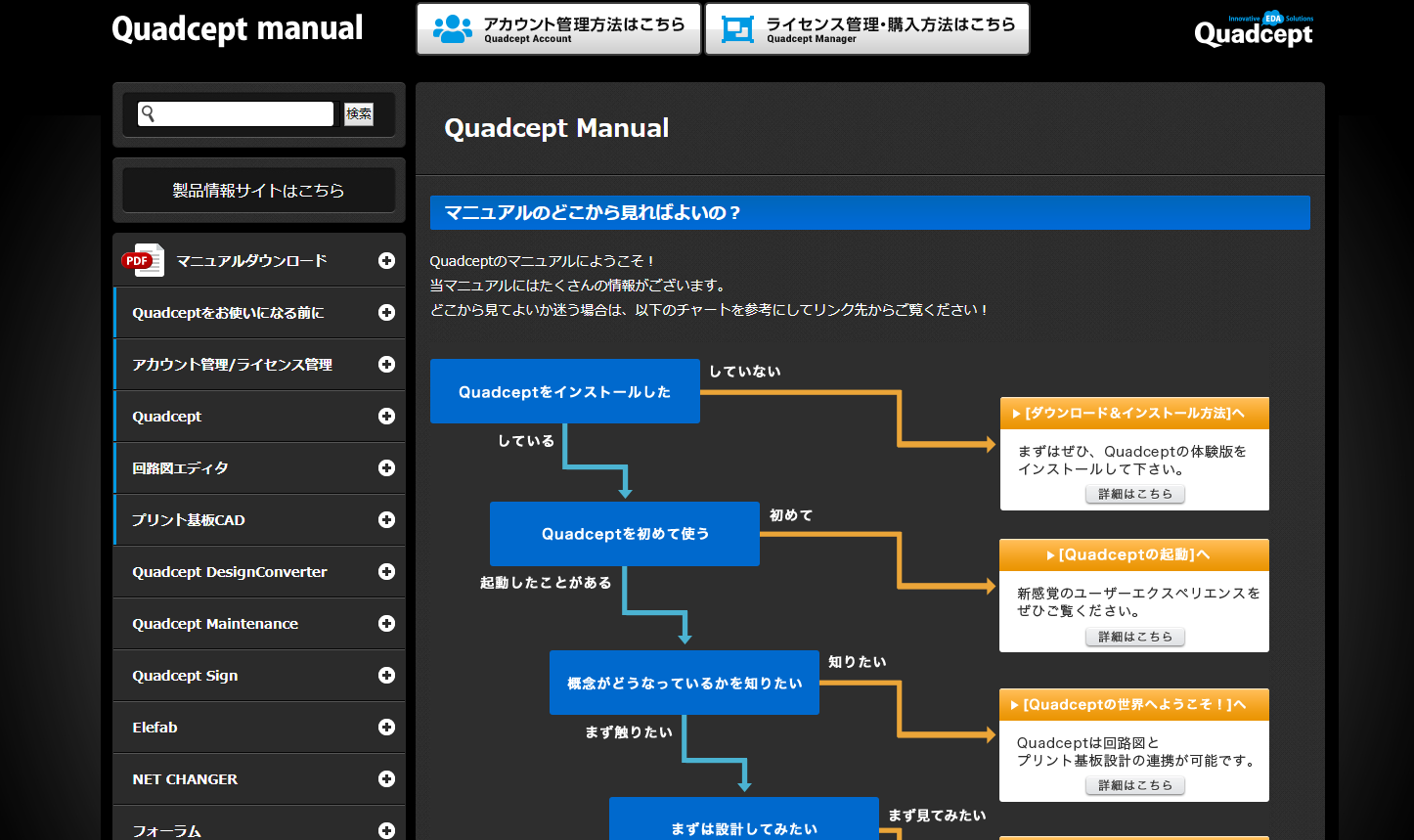

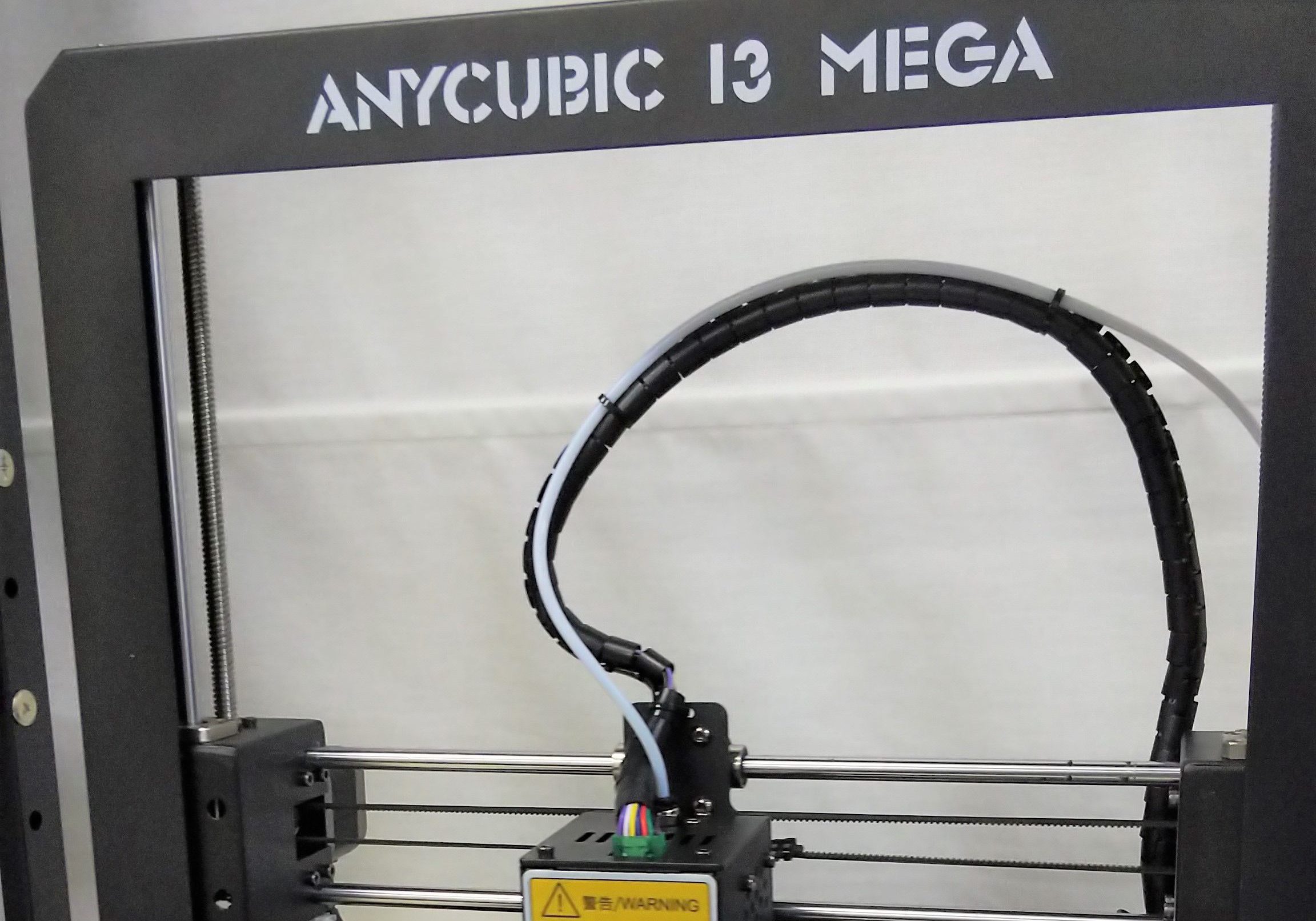

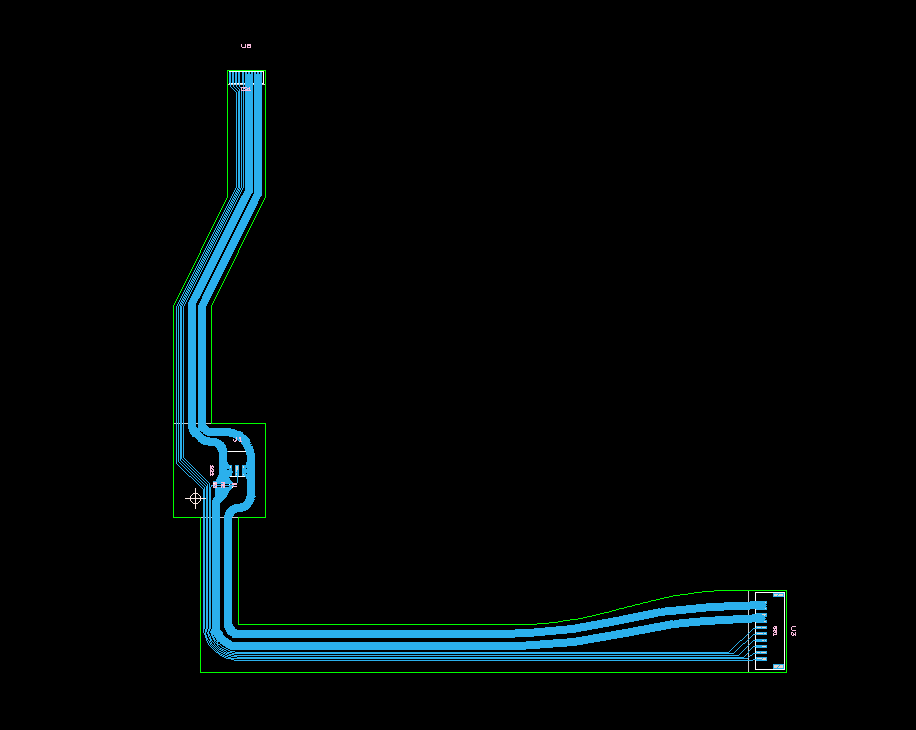

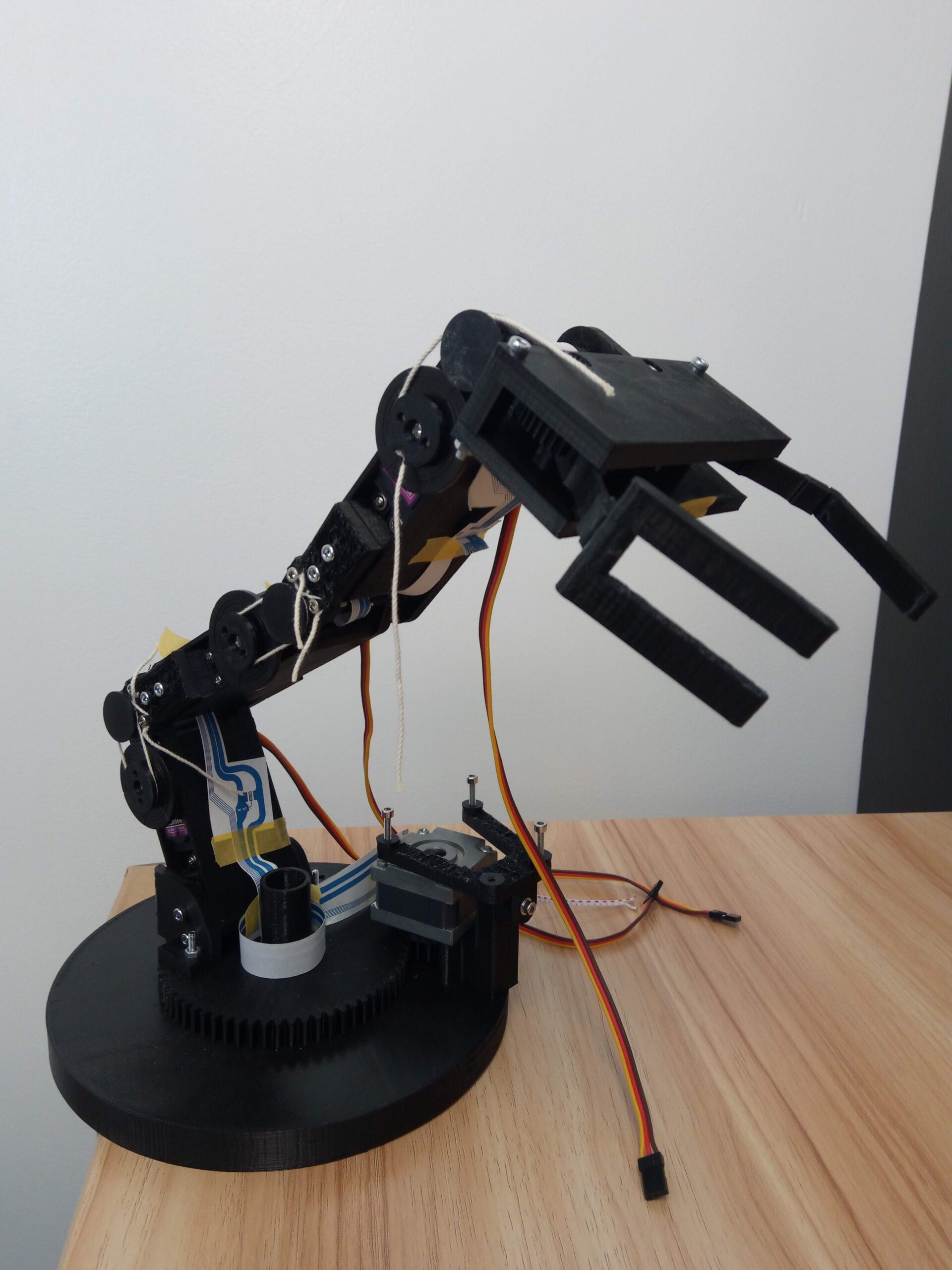

エレファンテックは4月10日(水)~12日(金) 東京ビッグサイトで開催される第8回IoT/M2M展(第28回 Japan IT Week【春】前期内)に出展いたします。 組込システム開発技術展は、自動車・輸送機器、家電、AV機器、OA機器、精密機器、娯楽・ゲーム機器、通信・モバイル機器、FA機器、工業制御機器、医療機器などのメーカーの設計者・開発者の皆様が多数来場する展示会です。 弊社ブース(西9-15)では、弊社フレキシブル基板の展示、応用製品例として、3D成型回路、透明静電容量式タッチセンサー等を展示予定です。 弊社製品に対するご質問、試作・量産に向けたご相談も承りますので、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。皆様のお越しをお待ちいたしております! Elephantech will be participating in the IoT/M2M Expo to be held at Tokyo Big Sight, from Wednesday 10th to Friday 12th of April. During the trade fair, products using ...

【インタビュー】製造工程で出る廃液、廃材が非常に少ないです。– 丸文株式会社 樋口智昭さん

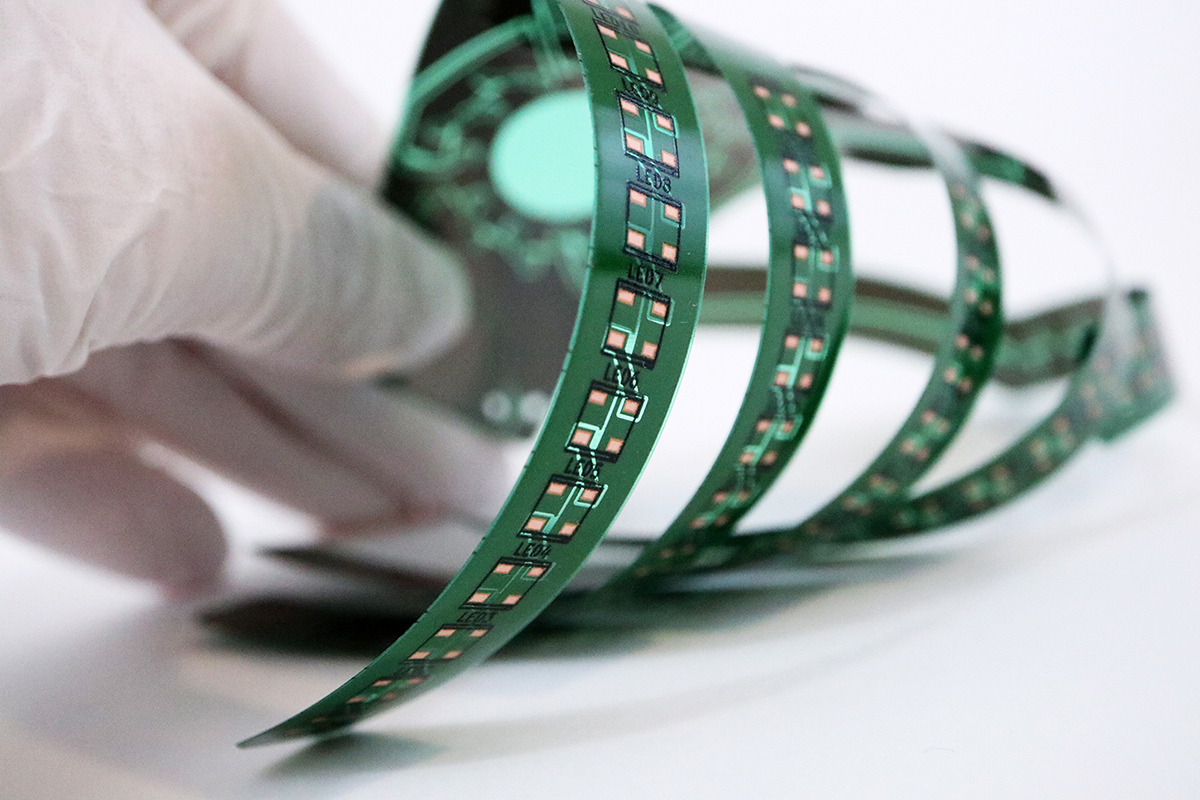

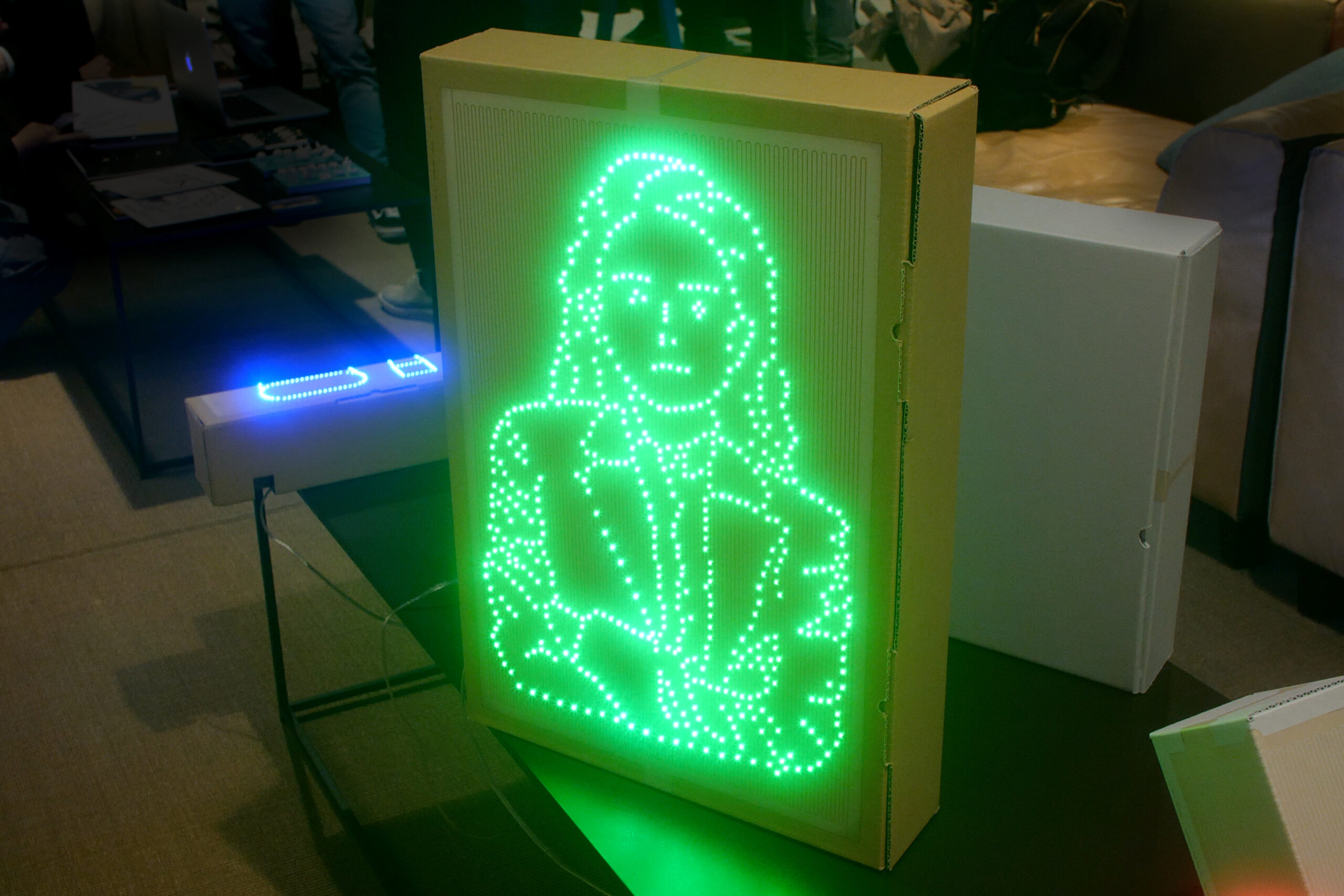

2019年1月にビッグサイトで開催された第5回ウェアラブル展では、丸文株式会社ブースでもElephantechの展示をして頂きました。この展示物の前で、丸文株式会社の樋口智昭さんに Elephantech 製品のP-Flex® のどこに魅力を感じて頂けたのか、そして、丸文株式会社 × Elephantech で今後どういう展開を期待されているか、などのお話を伺いました。 インタビュー (市川) こんにちは、Elephantech の市川です。 本日は第5回ウェアラブル展に来ております。 弊社の製品を取り扱っていただいている丸文さんのブースにお邪魔しております。 こちらはご担当されている樋口さんです。 (樋口) 丸文株式会社の樋口と申します。 (市川) よろしくお願いします。 (樋口) よろしくお願いします。 (市川) さっそくですが、まずは簡単に丸文さんのご紹介をお願いいたします。 (樋口) 丸文株式会社は1844年に創業しておりまして、非常に古い会社でございます。 さまざまな事業を新たに立ち上げて、今に至っています。 現在は半導体、大きなシステムといったものを中心に事業を始め...

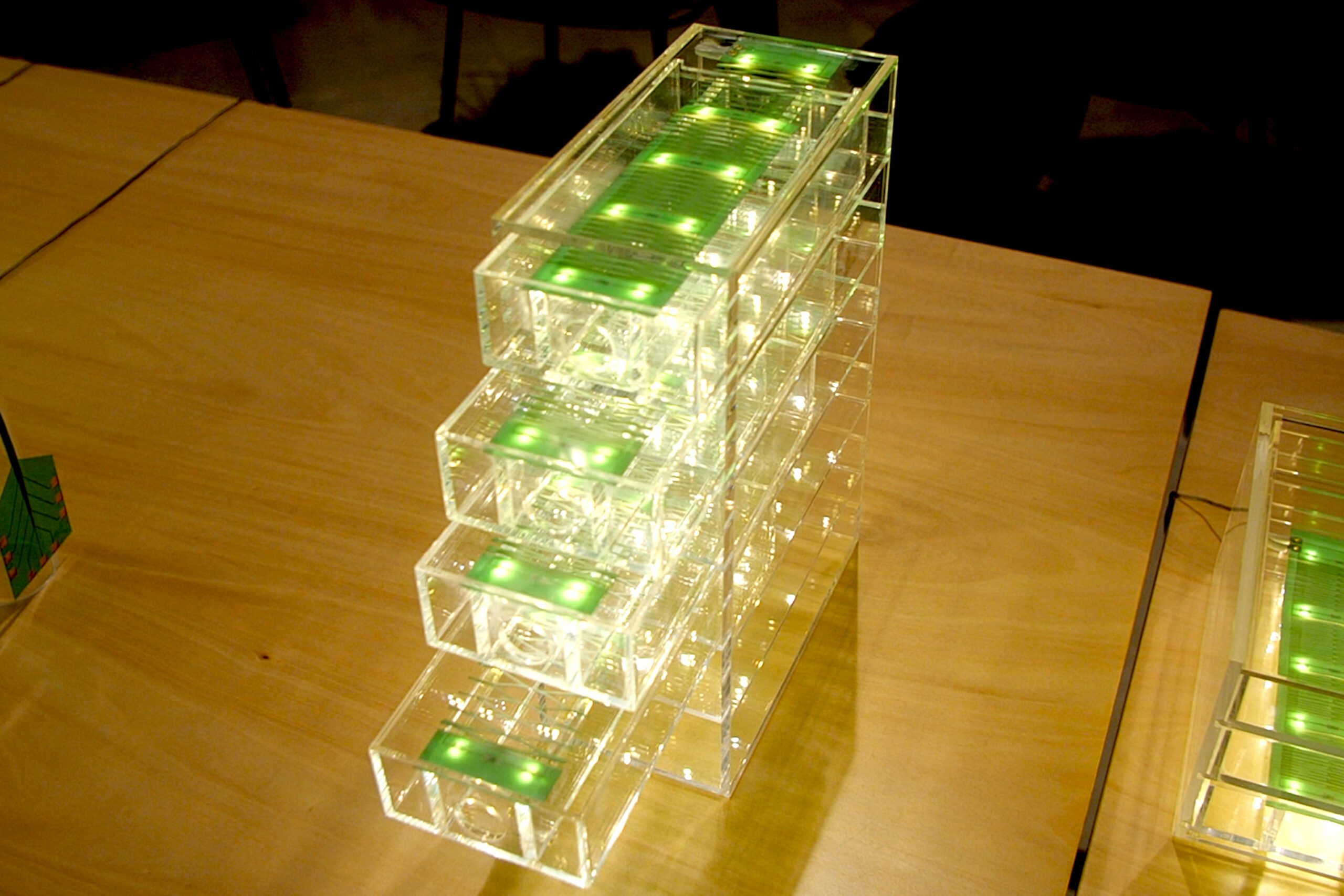

PAPER TORCH(ペーパー・トーチ):Future of Intelligent Material 展 -電子デバイスの未来のカタチ-

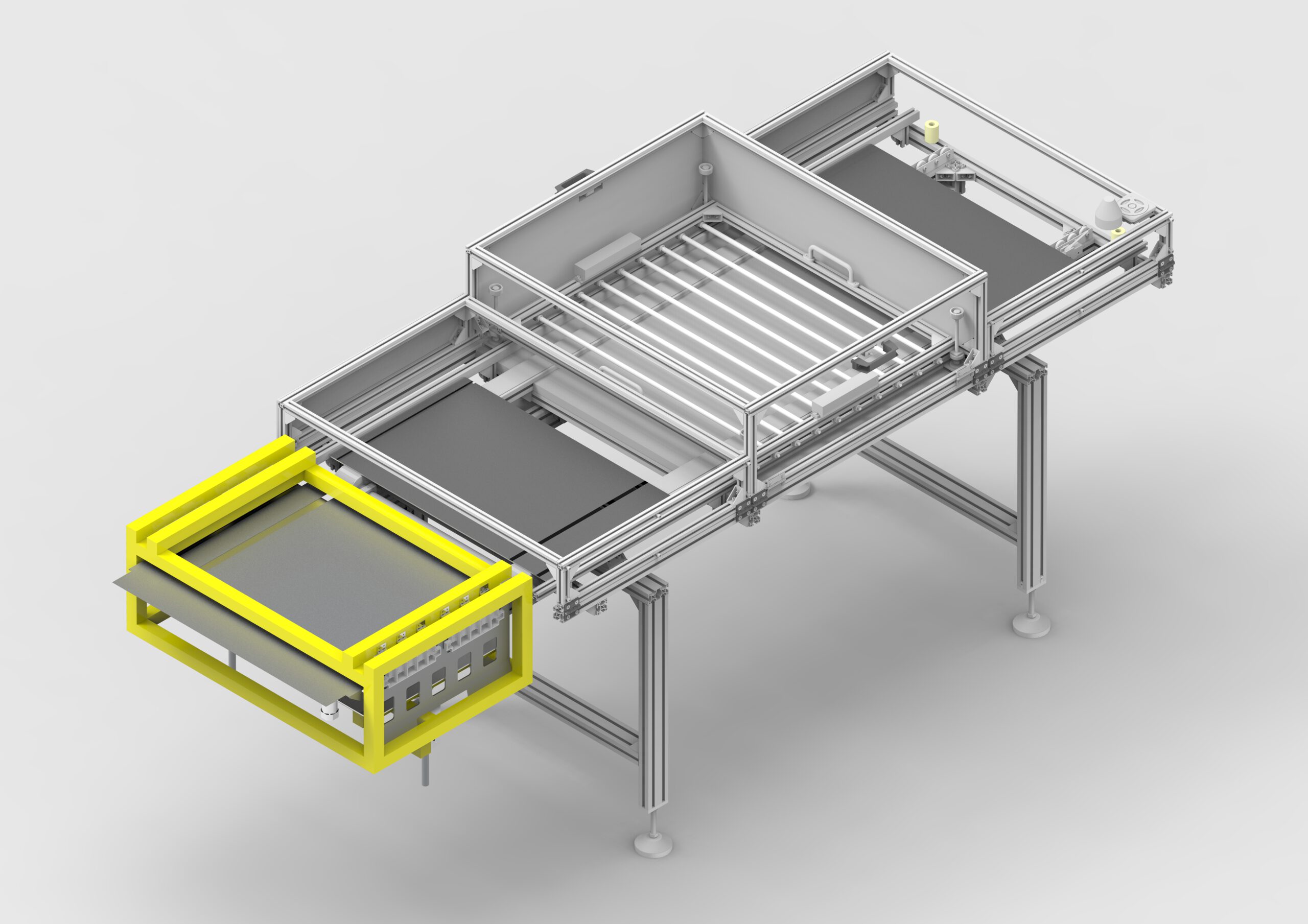

2018年11月27日 WeWork ギンザシックス にて Future of Intelligent Material 展 -電子デバイスの未来のカタチ- を開催いたしました。 このイベントでは新しい回路素材の展示や、それから生まれるデザインについてのプレゼンテーションを行い、”電子機器のデザインが変わる可能性” を実際に体験して頂きました。 『PAPER TORCH(ペーパー・トーチ)』 『PAPER TORCH(ペーパー・トーチ)』とは、ソフトバンク株式会社が運営する消費者参加型プラットフォーム「+Style」、デザインオフィスnendo、エレファンテック(旧:AgIC)株式会社、株式会社竹尾の4社共同による、丸めると光る!電子回路入りのペーパー懐中電灯です。 今回は株式会社竹尾の三瀬さんより『PAPER TORCH(ペーパー・トーチ)』の紹介や、経緯、などをお話しして頂きました。会場ではテーブルでの展示のほか、ランプのようにぶらさげても展示されていました。 PAPER TORCHが誕生するまでの苦労話も、興味深いものでした。 動画より (三瀬) 株式会社...

伸びる基板:Future of Intelligent Material 展 -電子デバイスの未来のカタチ-

2018年11月27日 WeWork ギンザシックス にて Future of Intelligent Material 展 -電子デバイスの未来のカタチ- を開催いたしました。 このイベントでは新しい回路素材の展示や、それから生まれるデザインについてのプレゼンテーションを行い、”電子機器のデザインが変わる可能性” を実際に体験して頂きました。 『伸びる基板』 『伸びる基板』とは、フレキシブル基板とレーザーカッターを使用し切り絵(切り紙)の手法と組み合わせることで、伸縮する基板を実現したものです。イベントでは『天の川構造を用いた伸縮性LEDランプ』『巴型構造を用いた伸縮性LEDランプ』『伸縮基板を使った筋電などを計る電極』などを展示し、伸びる基板の特長の説明や開発経緯の紹介をしました。 動画より (岩船) この2つは天の川構造といって、七夕の(飾り)でよく用いられている縦のカットが入った構造になっていてそれによって伸びるようになっています。 一番奥のものは、私たちが巴型と呼んでいるものです。 こちらの(天の川の)カットとは違って、平面的になりやすいのですが伸ばす...